Atelierhaus PPP 2009

Bilder von den Veranstaltungen der Reihen Personen Projekte Perspektiven (PPP) und Potentiale

Die grünen Titel sind Inhaltsangaben und keine Links zu den Themen auf dieser Seite.

1. Lesung "Start in den Sommer" 20. 2009

2. PPP 63 Thomas Hecken - Pop und Popkultur, 20.11.2009

3. PPP 60 Michael Girke - "Bilder trotz alledem", 22.5.2009

4. PPP 59 Christiane König - Gender goes life, 17.4.2009

5. PPP 58 Michael Thamm - David Lynch "Lost Highway", 27.2.2009

PPP: >>2009 / >>2010 / >>2011 / >>2012 / >>2013 / >>2014

Atelierhaus Extern: >>2007-2009 / >>2010 / >>2011 / >>2012 / >>2013 / >>2014

Lesung am 20.6.2009 unter dem Titel "Start in den Sommer"

Trotz des kühlen Wetters fand der zweite Teil der Lesung draußen bei einem Midsommer- nachtsfeuer statt. Gäste waren die Autoren Ellen Gorzelany, Martina Meister, die Künstlerin Wanja Richter-Koppitz und der Autor, Regisseur und Dokumentarfilmer Rainer Komers.

Ellen Gorzelany las "quer und kreuz" und Auszüge aus ihren Reiseberichten aus Rumänien.

Martina Meister las "Heiter in Absurdistan" u.a. mit Jesus auf der Kettwiger.

Wanja Richter-Koppitz stellte ihre Kunstaktion "Vom Heuwagen zum Kinderwagen" vor, die sie mit der Künstlergruppe "Artfact" für 2010 plante.

Rainer Komers las "Viele Grüße aus Palau", stellte sein neues Filmprojekt "Milltown, Montana" vor, las aus der Korrespondenz mit einem "lebenslänglichen" in Kalifornien in Form japanischer Kurzgedichte, sogenannter "Haikus".

Bilder vom "Start in den Sommer"

Zum Vergrößern zuerst auf ein Bild dann und zum Start der Diaschau auf den Playpfeil klicken!

(18 Bilder)

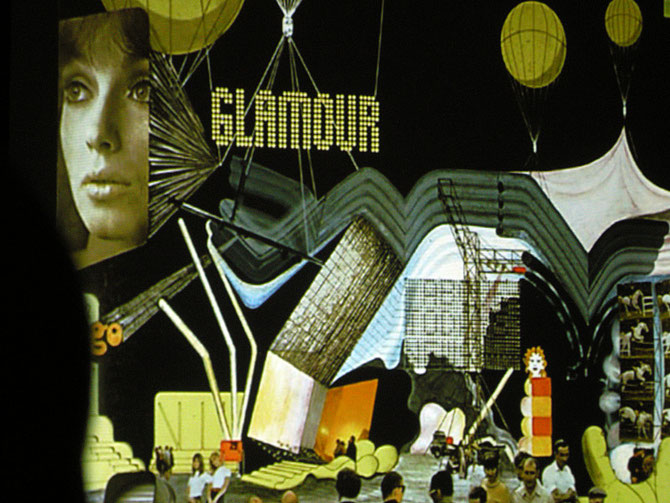

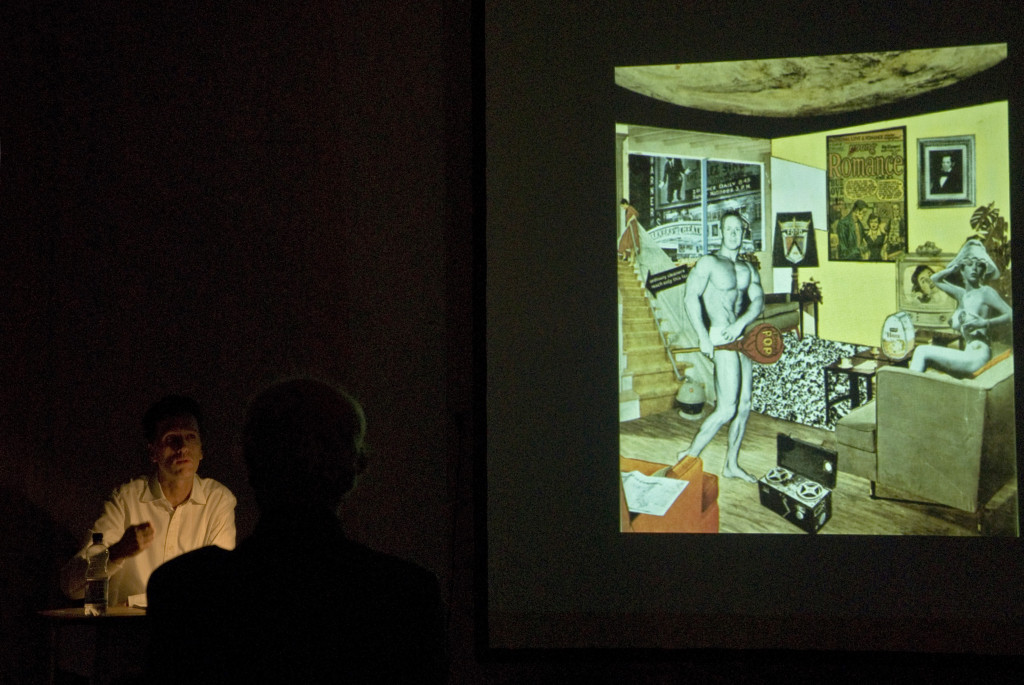

63. Veranstaltung der Reihe "Personen Projekte Perspektiven", 20. November 2009

POP UND POPKULTUR

Stationen einer Umwertung kultureller und künstlerischer Werte

Vortrag von Thomas Hecken

(14 Bilder)

Thomas Hecken ist als Kenner der Popkultur seit mittlerweile drei Jahrzehnten ausgewiesen.

Nach seiner journalistischen Tätigkeit für die Musikzeitschrift „Spex" in den achtziger Jahren und zahlreichen Aufsätzen und Büchern zum Verhältnis von Avantgarde und Popkultur hat er in diesem

Herbst sein umfangreiches, abschließendes Werk zum Thema vorgelegt: »Pop.Geschichte eines Konzepts 1955-2009«, das die FAZ in einer Rezension im September als »wichtige« Veröffentlichung

hervorgehoben hat.

Sein Vortrag im Atelierhaus wird nun einen Überblick zum Verhältnis von Künstlern, Intellektuellen und der Popkultur geben.

Gut beginnen lassen kann man die Geschichte Mitte der 50er Jahre. 1957 stellt der britische Künstler Richard Hamilton, der heute längst in die führenden Museen der Welt Eingang gefunden hat, eine

Liste auf, die angibt, was Pop Art sei. Unter dem zu seiner Zeit noch ganz ungewöhnlichen Begriff versammelt Hamilton elf Eigenschaften. Pop Art ist seiner Anschauung und Begriffsbestimmung nach

für ein Massenpublikum bestimmt, flüchtig, rasch zu verbrauchen, billig, in großer Stückzahl hergestellt, jung, witzig, sexy, trickreich, glamourös und ein großes Geschäft (»Big business«).

Zwar notiert Hamilton die Liste, um eine Anregung zum Plan einer Kunst- ausstellung zu geben - und er hält später sogar fest, dass der Brief ihm als theoretische Grundlage seines Hommage à

Chrysler-Bildes gedient habe -, dennoch weist seine Pop Art-Aufstellung weit aus der Welt der Galeriekunst hinaus. Eigenschaften wie »mass produced« und »big business« zeigen unmissverständlich

an, dass die so charakterisierte Pop Art nicht aus den Gemälden Hamiltons und seiner Kollegen bestehen kann. Verwirrend an der Liste ist lediglich der Titel. Was bei Hamilton Pop Art heißt, ist

sonst unter der Bezeichnung Massenkultur geläufig.

Der eigenwillige Begriffswechsel in Reihen der Independent Group - Pop Art statt mass bzw.popular culture - muss darum ungewöhnliche Gründe haben. Die Gründe bestehen eindeutig in einer neuen

Betrachtung und besonders einer Umwertung der Gegenstände und Verfahrenstechniken jener massenkulturellen Pop Art. Der Begriff Art macht dabei deutlich, dass die Umwertung nur eine Hochwertung

sein kann. Zur Kunst zählt Hamilton die - wie er meint - flüchtigen, billigen, glamourösen etc. Produkte der Massenherstellung grundsätzlich bereits, bevor sie als Motiv oder Teil etwa eines

Gemäldes neu gefasst werden. Er begrüßt also nicht nur ihre Verfremdung und originelle Aneignung (die er selbst mit seinen Bildern betreibt), sondern bejaht sie an sich. Die Kunst tritt dadurch

in einen neuen Raum ein, sie findet Eingang in Diskotheken und Clubs, in denen Gruppen wie Velvet Underground auftreten und in denen Environment und Kunstobjekt ineinander übergehen sollen.

Mit seiner Verschränkung von moderner, industriell geplanter Massenkultur und ihrer Hochwertung markiert Hamiltons Begriff Pop Art eine wichtige Zäsur in der Debatte um die Erzeugnisse der

zeitgenössischen Medien- und Maschinenwelt. Die lange vorherrschende bildungsbürgerliche Abwertung der Massen- und Populärkultur wird dabei außer Kraft gesetzt. Hamilton und seinen zahlreichen

Nachfolgern geht es um die Verteidigung und das

Lob von Pop bzw. Popkultur. Bei Richard Hamilton etwa weisen hier Worte wie sexy und gloss den Weg, bei anderen steht an vergleichbarer Stelle »Reiz«, »Oberfläche«, »künstlich« oder »intensiv«;

im Verlauf der siebziger und achtziger Jahre gewinnt im Zuge dessen die körperliche Präsenz einen neuen Stellenwert in künstlerischen Diskursen und Aufführungspraktiken..

Der Vortrag wird diese weiteren wichtigen Stationen der Umwertung darstellen und kritisch einordnen - etwa die amerikanische Pop-art-Debatte der 60er Jahre oder aktuelle postmoderne

Geschmacksprinzipien.

Dr. Thomas Hecken ist seit 2004 Privatdozent für Deutsche Philologie am Germanistischen Institut der Ruhr-Universität Bochum und vertritt dort seit dem Wintersemester 2007/08

eine Professur für Neugermanistik.

Veröffentlichungen zuletzt u.a.: »Populäre Kultur« (Bochum 2006); Avantgarde und Terrorismus" (Bielefeld 2006); „Gegenkultur und Avantgarde 1950-1970" (Tübingen 2006);

»Theorien der Populärkultur« (Bielefeld 2007); »Pop. Geschichte eines Konzepts 1955-2009« (Bielefeld 2009).

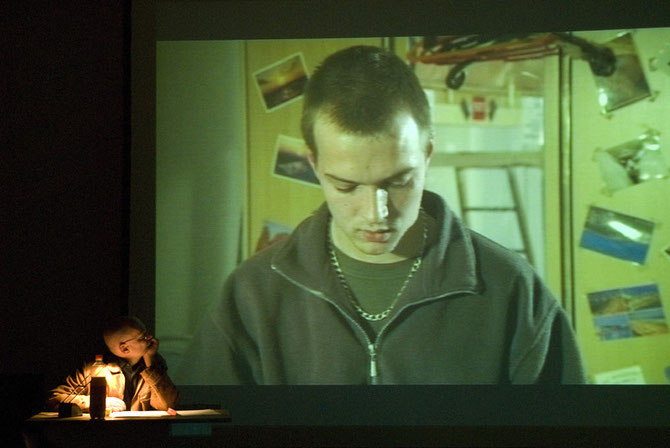

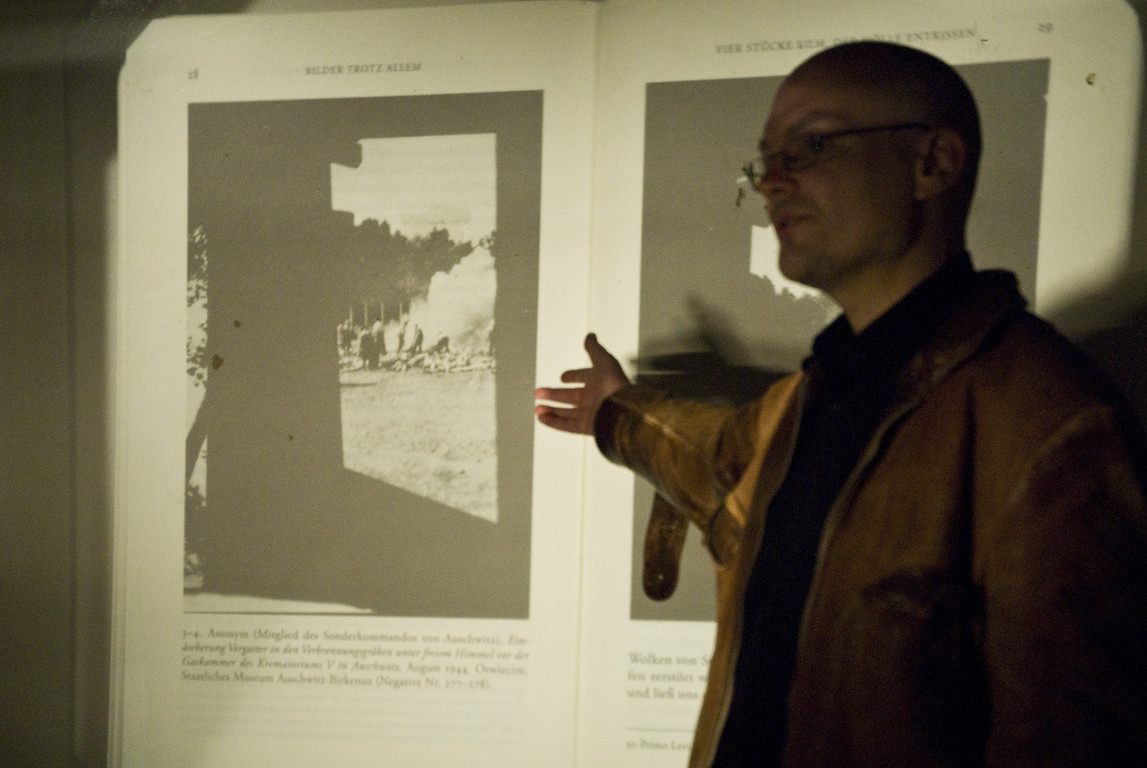

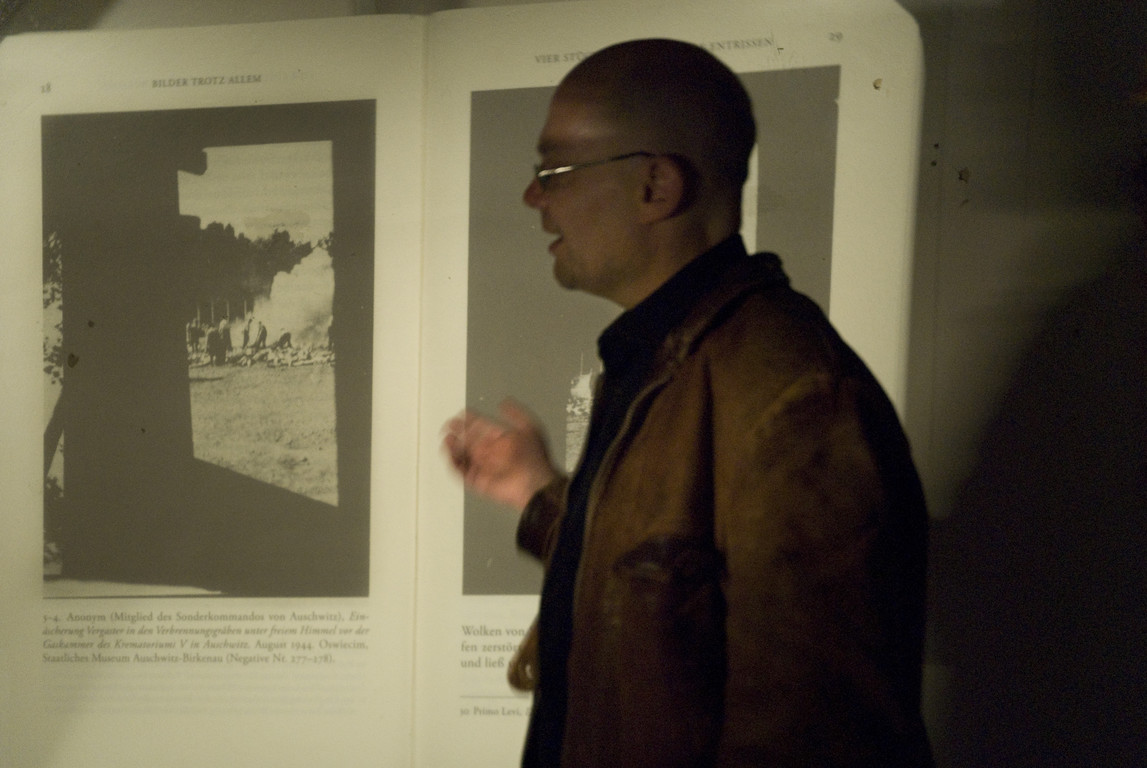

60. Veranstaltung der Reihe "Personen Projekte Perspektiven" vom 22. Mai 2009

"BILDER TROTZ ALLEM"

Vortrag von Michael Girke

" Bilder trotz allem"

Über Bilder der Shoah und über Bilder als Zeugnisse,

über eine Theorie des Dokumentarismus von Georges Didi-Huberman und über das Kino des Dokumentaristen Thomas Heise, über das Verhältnis von Denken und Sehen.

Ein Vortrag von Michael Girke

"Um zu wissen, muss man sich ein Bild machen", sagt der Kunst-wissenschaftler Georges Didi-Huberman. Vier Fotografien vom Schauplatz des Mordens in Auschwitz verteidigt er in seinem

provozierenden Buch "Bilder trotz allem" als Zeugnisse - ganz gegen die Ansicht, Bilder bildeten die Tatsachen der Welt niemals angemessen ab. Müssen wir also unsere gängigen Zeugnis- und

Bildbegriffe ändern?

Michael Girke stellte Didi-Hubermans Buch vor, anhand einiger Szenen verdeutlichte er, was geschieht, nähert man sich mit Didi Hubermans Auffassung des dokumentarischen Bildes den Filmen, der

spezifischen Arbeitsweise des Regisseurs Thomas Heise, dessen Film

"Im Glück.Neger"

(Produktionszeitraum Februar 1999 – Dezember 2005), ein Langzeitprojekt mit Jugendlichen, hier fokussiert wird:

Es sind Kinder, die gerade erwachsen geworden sind.

Verletzlich.

Sven, Lena, Thomas, Stephan und Danielea. Es geht um

Leben.

Die Nähe ist ungeheuer wie die Einsamkeit.

Es ist alles zu sehen.

Es gibt keine Interviews. Es gibt Vorgänge, Bilder, Texte,

Briefe, Theater, Bitten, Verwaltungsakte, Blicke, Schwüre,

Gesuche. Und einen Brief an mich.

Thomas Heise

All dies verspricht der Auseinandersetzung über ein immer wieder ungelöstes Problem des Kinos sich neu nähern zu können: Welche Realität zeigen Bilder?

Michael Girke, Autor und Filmkritiker, lebt und arbeitet in Herford,

schreibt u. a. für DEUTSCHLANDRADIO KULTUR, FILM-DIENST, FREITAG, KONKRET; guest appearances in Büchern, zuletzt: Klaus Theweleit, »Friendly Fire«; M.Baute/V.Pantenburg, »Minutentexte - The Night

Of The Hunter«; Kerstin & Sandra Grether, »Madonna und wir«; Doris Kern, Sabine Nessel, »Unerhörte Erfahrung - Festschrift für Heide Schlüpmann«.

(16 Bilder)

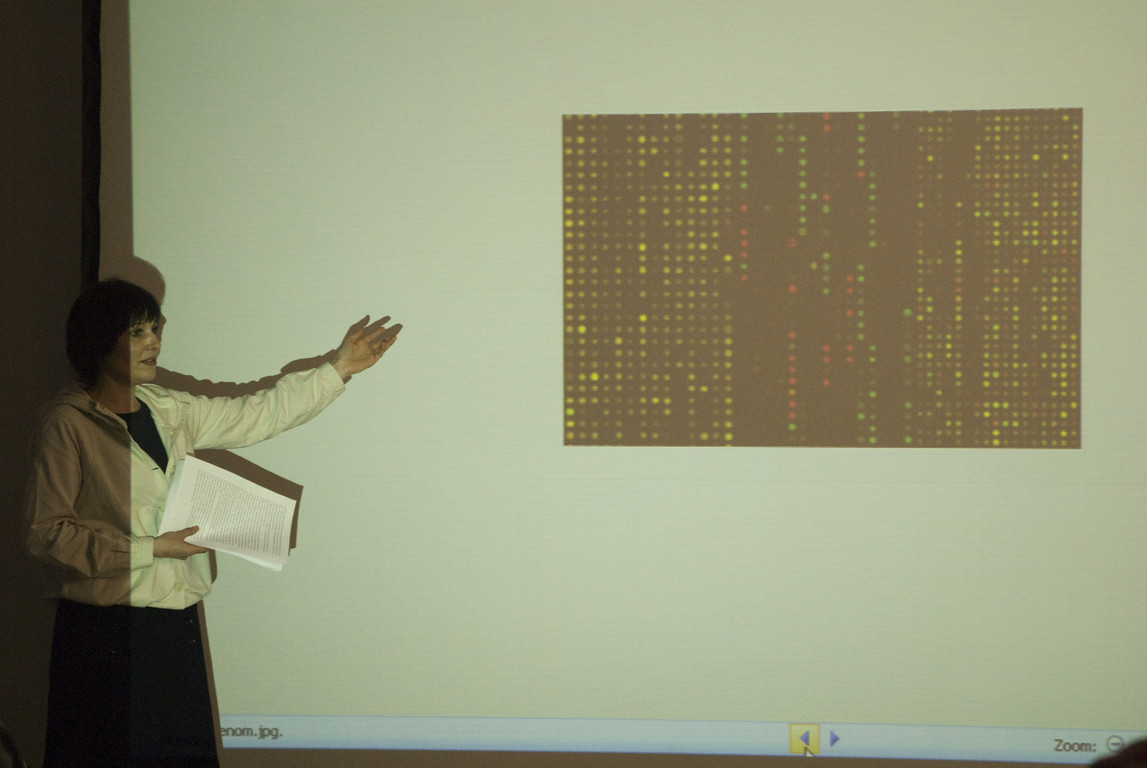

59. Veranstaltung der Reihe Personen, Projekte, Perspektiven vom 17. April 2009

GENDER GOES LIFE

Verschiebungen im Denken von Geschlecht, Sexualität und Subjekt

Vortrag von Dr. Christiane König

Kurzbiographie

Christiane König ist promovierte Film- und Medienwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Feminismus, Gender und Queer Studies. Zu den technisch-anthropomorphen Bedingungen von queerer Männlichkeit

arbeitet sie momentan ihre Habilitation aus.

Aktuell gibt sie mit Stefanie Stallschus und Susanna Schönberg die erste Ausgabe von off topic: übersetzen, Zeitschrift für Medienkunst der Kunsthochschule für Medien Köln sowie mit Marie-Luise

Angerer Gender goes Life: Lebenswissenschaften als Herausforderung für die Gender Studies heraus.

Zudem lehrt sie an der Universität zu Köln sowie an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig zu den Themenbereichen Film und Geschichte (Inseln im Film) sowie Gender und Medien (Jenseits

des Cyborg – Zur filmischen Lust und Angst des Bio(techno)logischen).

Bilder vom Vortrag und der anschließenden Diskussion

(15 Bilder)

58.Veranstaltung am 27.Februar 2009

(Die Fotos von der Veranstaltung sind unterhalb des Textbereichs zu sehen)

"Vom Fehlen des Außen"

über den Film Lost Highway von David Lynch

Vortrag von Michael Thamm

Michael Thamm, geb. 1956, Studium der Germanistik/ Literaturwissenschaft in Essen, Magisterarbeit über Jean-Luc –Godard: Psycho-Technik. Untersuchungen zu den frühen Filmen von Jean-Luc Godard. Von 1986-bis 1990 Mitarbeiter am Fachbereich 3 Germanistik der Universität-Gesamthochschule Essen.

Von 1980 bis 1986 (Schließung) Mitarbeiter am Kommunalen Kino Zelluloid in Essen, Programmauswahl, Seminare. Später Texte zu Harenbergs Film-

kalender 1993.

Danach diverse Jobs im Kulturbereich, z.B. Kulturamt Duisburg, Folkwang Musikschule Essen. Mitarbeiter im Atelierhaus -Alte Schule- in Essen-Steele.

zum Vergrößern auf ein Foto klicken

Vom Fehlen des Außen

Ausriss aus einem 25-seitigen Essay

von Michael Thamm

Lost Highway von David Lynch

Andere Töne- Andere Orte

Bernd Holland notiert am 26.02 2007 in der New York Times zu Neuwirths Opernadaption:

Die Oper erweitert das Hintergrundbrummen des Films zu einem flatternden Strom von Störgeräuschen, der sich verwandelt und verbiegt, als drehe man am Knopf eines Kurzwellenradios.

Damit löst Neuwirth die grundlegende akustische Ebene des Films auf. Zizek hingegen identifiziert die ultratiefen Brummtöne als "Stimme, die niemand wahrnehmen kann, als akustisches Abbild einer Proto-Sprache des real Unmöglichen im Sinne Lacans."(1)Der slowenische Philosoph beschreibt hier die Wirkung der lynchtypischen Töne in dessen erstem Spielfilm „Eraserhead“(1977). Was für „Eraserhead“ gilt, trifft potenziert erst recht auf Lost Highway zu. Filmtechnisch sind extrem tiefe Töne immer schon dem Horrorfilm zugeordnet gewesen. Oft sind sie mit einer verzerrten Teufelsstimme assoziiert. Für einen Amerikaner, dem die deutsche Sprache fremd ist und der die tiefe Stimme des Rammsteinsängers, begleitet von noch tieferen Elektro-Bässen, hört, muss sie wie eine Höllenstimme vorkommen. So ertönt sie folgerichtig zum ersten Mal, als Pete in Andys Haus die Projektion der „Urszene“ erblickt. Der Titel des Stücks „Heirate mich“ beschreibt nicht nur Petes Wunsch nach einer Verbindung mit Alice, sondern ist auf einer dunklen akustischen Ebene ein Kommentar zur Verbindung der Hauptfigur mit Mephisto, den Teufelspakt eingeschlossen.

Als Gegenstück dazu können die Sirenengesänge gelten. Sie begleiten zum Beispiel die traumatisch- sexuelle „You’ll never have me“- Szene. Hierin kann erneut die Lynch-typische Ver- Wendung von Musikmaterial beobachtet werden. Der Titel „Song To The Siren von Tim Buckley aus den 70ger Jahren wird unter der Stimme Elisabeth Frasers (Cocteau Twins) zum Gesang einer Sirene. Mythenbewanderte sind gewarnt! Wer nicht an einen Pfahl gebunden ist oder die Ohren mit Wachs ausgegossen hat, muss mit Unheil rechnen. Pete hört Musik vom falschen Radio-Kanal. Wieder einmal. Denn Alice hatte unbemerkt im Autoradio des Mustangs, mit dem sie und Pete zur Beuteübergabe in die Wüste zum Treffen mit dem Hehler (Mephisto)gefahren waren, einen anderen Sender eingestellt. Und so folgt, was folgen muss: Den Lockgesängen Alices erlegen, prallt Pete mit seinem Begehren brutal auf die in süßem Zungenschlag vorgetragene Verweigerung, während im Off der Song die Szene akustisch begleitend kommentiert, bis dissonante Töne ihn ablösen. Die Szene bildet die negative Entsprechung zur „Magic Moment-Sequenz, ebenso, wie das helle Licht in beiden die Antwort auf die Schwarzfilm- Momente im Film abgibt.

Die Gesänge sind ebenso de- realisierend wie die Brummtöne. Doch haben die tiefen Töne schon rein akustisch durch ihre Nicht- Ortbarkeit die Eigenschaft, sich quer zur Filmhandlung zu bewegen. Sie suppen aus den Lautsprechern, bilden das akustische Pendant zu den in erster Linie illustrierenden Songs von David Bowie, Lou Reed oder Marilyn Manson.

Nicht nur „Hypnose entrückt an einen anderen Ort, der der ’Ort des Anderen‘ ist“(2), auch der Traum oder der Film. Dort hört man eine „Stimme, eher als eine Person, eine Stimme, die nur aus dem Radio(bei Lacan TV) kommend zu denken ist, eine Stimme, die nicht eksistiert, da sie nichts sagt.“(3)

[1] Slavoj Zizek, David Lynch oder deutscher Idealismus im Kino. In: Riss. Zeitschrift für Psychoanalyse. 12.Jahrgang Nr. 39/40, Zürich 1997, S.199.

[2] Friedrich Kittler, Draculas Vermächtnis. In: ders. Draculas Vermächtnis. Technische Schriften. Leipzig 1993, S. 49.

[3] Jacques Lacan, zitiert bei Kittler, ebd. S.51. Ursprünglich: Jacques Lacan, Television. Paris 1973, S.47.

Den bemerkenswerten Text von Michael Thamm "Psycho-Technik. Untersuchungen zu den frühen Filmen von Jean-Luc Godard" kann man auf der Internetseite des Autors lesen:

Atelierhaus -Alte Schule

Äbtissinsteig 6, 45276 Essen-Steele

Tel.+Fax 0201/515592 E-Mail Doris.Schoettler-Boll@t-online.de

www.atelierhaus-essen.de

KUNSTRAUM - ALTE SCHULE - e.V.

Wir danken dem Kulturbüro der Stadt Essen und den Freunden des Atelierhauses

für die freundliche Unterstützung dieser Veranstaltungsreihe